История казачества на Смоленщине отражена в экспозициях первого в Смоленской области музея казачества

Смоленского казачьего института промышленных технологий и бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» включает следующие временные этапы:

- казаки на Смоленщине в XVI -XVII веках,

- казаки в Отечественной войне 1812 г.,

- советская кавалерия в Великой Отечественной войне,

- Смоленское отдельское казачье общество ВКО «ЦКВ» в XX-XXI веке.

Первый тематический раздел музея повествует о несении пограничной и гарнизонной службы казаками в XVI-XVII веках.

Данный факт обусловлен пограничным состоянием нашей области в период формирования Российского централизованного государства.

Имеются свидетельства, что уже в начале XVI века казаки жили на Смоленской земле. В исторических документах зафиксирована дата – 1520 год.

Общеизвестным является факт участия казаков в героической обороне Смоленска от войск польского короля Сигизмунда III и в 1609-1611 гг.

В XV-XVII вв. казачество делилось на «вольное» и «служилое». Вольное казачество проживало и развивалось на российских окраинах, существовало на принципах «военной демократии» и сохраняло суверенитет.

На территориях, входивших в ядро Московской Руси, проживало служилое казачество.

Для защиты от «крымцев» с юга в район Большой засечной черты приглашали казаков, которые осели в современных границах Калужской, Тульской, Рязанской, Московской областей.

На территории Смоленской области проходила граница с Великим княжеством Литовским (Речью Посполитой), противоборство с которым происходило несколько столетий.

Пограничную службу на западных смоленских рубежах несли казаки, получившие названия «смоленские», «вяземские», «дорогобужские». Причём «смоленские казаки» в исторических источниках упоминаются одними из первых в Российском государстве в 1520 г.

Общеизвестный факт участия казаков в героической обороне Смоленска от войск польского короля Сигизмунда III в 1609 – 1611 гг.

При освобождении Смоленска в 1654 г. в войске царя Алексея Михайловича находился 12-тысячный отряд донских казаков.

Положение Смоленска на западных рубежах России требовало надежной обороны города, которая во многом зависела от постоянного присутствия в нем служилого сословия.

Поселения донских казаков, несших охранную службу в самом городе и на западных границах страны, были названы Донщиной.

В Смоленске сохранилась башня крепостной стены «Донец», которая служила местом размещения стрельцов и донских казаков.

Георгиевская церковь была построена в 18 веке проживавшими на Георгиевском ручье донскими казаками на месте бывшей деревянной церкви и была снесена лишь в 1936 году.

В боях на смоленской земле в период грозных нашествий XIX-XX вв. российские казаки прославились в Смоленской губернии своим мужеством и мастерством.

Представители казачества принимали участие в значимых сражениях Отечественной войны 1812 года, которые происходили на территории Смоленской области.

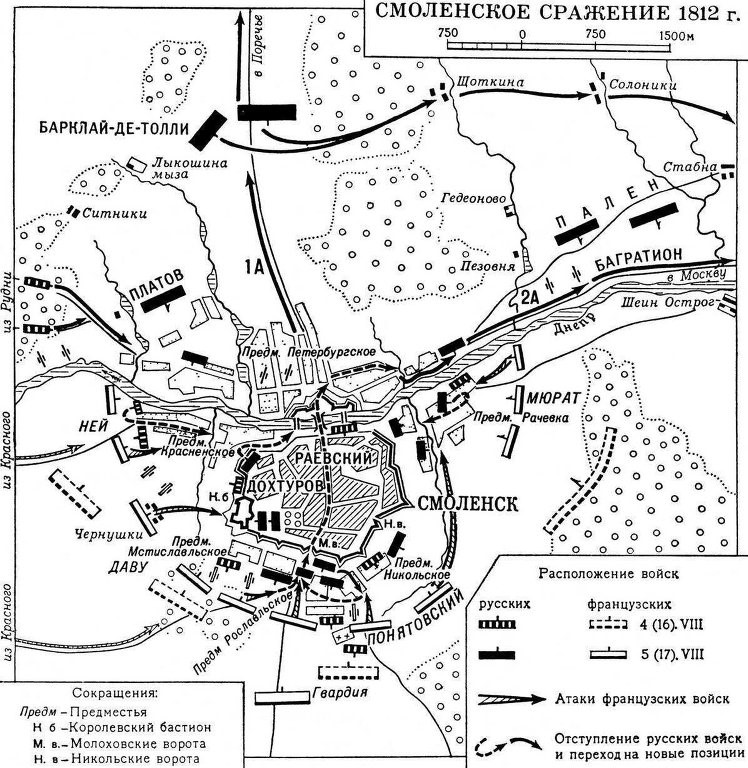

Смоленское сражение между русской армией и французскими войсками произошло 16-18 (4-6 по старому стилю) августа 1812 года.

Русские войска общей численностью 120 тысяч человек 3 августа (22 июля по старому стилю) соединились в районе Смоленска...

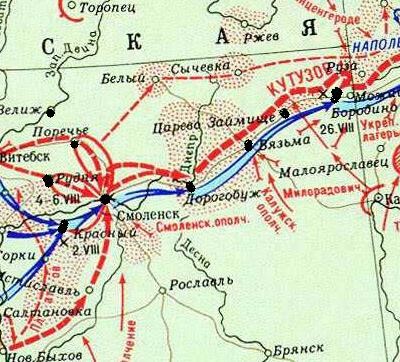

Русские войска в составе 1-й Западной армии под командованием генерала от инфантерии Михаила Барклая де Толли и 2-й Западной армии под командованием генерала от инфантерии Петра Багратиона общей численностью 120 тысяч человек 3 августа (22 июля по старому стилю) соединились в районе Смоленска и развернули наступление на Рудню, Витебск. Для прикрытия Смоленска с юго-запада к предместью Красненское был направлен отряд генерал-майора Дмитрия Неверовского в составе 7 тысяч человек и 14 орудий.

Наполеон, обойдя левый фланг русских войск, он устремился к Смоленску с целью овладеть городом, выйти в тыл русской армии и навязать ей генеральное сражение. Упорное сопротивление отряда Неверовского в районе предместья Красненское задержало авангард французской армии под командованием маршала Иоахима Мюрата в составе 22 тысяч человек на сутки. Это позволило русскому командованию организовать оборону Смоленска силами 7-го пехотного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Раевского в составе 13 тысяч человек до подхода к городу вражеских войск. К этому важному стратегическому пункту, прекратив наступление, также направились русские 1-я и 2-я Западные армии.

Утром 16 (4 по старому стилю) августа к городу подошел корпус маршала Нея в составе 22 тысяч человек и попытался с ходу овладеть им, но был отбит войсками Раевского. Наполеон, стянув к Смоленску корпуса маршалов Нея, Даву, генерала Понятовского, кавалерию Мюрата и гвардию - всего до 140 тысяч человек и 350 орудий - решил здесь дать русской армии генеральное сражение.

Оборона Смоленска была возложена на 6-й пехотный корпус под командованием генерала от инфантерии Дмитрия Дохтурова, усиленный 3-й пехотной дивизией под командованием генерал-лейтенанта Петра Коновницына - всего до 20 тысяч человек и 170 орудий.

17 (5 по старому стилю) августа в 8 часов утра Дохтуров атаковал и выбил войска противника из Мстиславльского и Рославльского предместий города. По приказу Барклая де Толли на правом берегу Днепра выше и ниже Смоленска были развернуты две сильные группы артиллерии под общим командованием генерал-майора Александра Кутайсова с задачей фланговым огнем поражать вражеские войска, атакующие крепость. В 14 часов Наполеон бросил войска на штурм Смоленска. После двухчасового боя они заняли Мстиславльское, Рославльское и Никольское предместья.

Барклай-де-Толли направил на помощь Дохтурову 4-ю пехотную дивизию под командованием принца Евгения Вюртембергского. Овладев предместьями, противник установил около 150 орудий для разрушения городских стен. Вечером французам удалось на короткое время овладеть Малаховскими воротами и Красненским предместьем, однако русские войска решительной контратакой заставили их отступить. В результате интенсивного артиллерийского обстрела противника в городе начались пожары. К 22 часам бои утихли во всех пунктах. Войска Дохтурова в составе около 30 тысяч человек, отразив натиск врага, удержали за собой Смоленск. Однако в связи с большими разрушениями и сильными пожарами в ночь на 18 (6 по старому стилю) августа русские были вынуждены оставить город.

Корпус Дохтурова, уничтожив мост, отошел на правый берег Днепра. (Источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г.) Во время отступления к Смоленску казаки вместе с другими войсками арьергарда сдерживали натиск французов. У деревни Гопоновщизны был оставлен в засаде казачий полк, который разбил конницу неприятеля. Граф Орлов-Денисов был ранен, но остался в полку. Во время отступления эскадрон Сумского полка был окружен, увидев это, казаки бросились в атаку и выручили эскадрон. Главнокомандующий Барклай-де-Толли был сторонником дальнейшего отступления, но под общим давлением генералитета отдал приказ о наступлении на кавалерийские корпуса Мюрата, расположенные по сведениям разведки в Рудне. В расстоянии небольшого перехода от Рудни войска были остановлены на отдых. На ближних подступах к Рудне казаки генерала Платова столкнулись с сильным французским отрядом и опрокинули его.

Скоро передовые казачьи разъезды сообщили, что французы оставили Поречье, а также Рудню и Велиж. Наполеон внезапно переправился через Днепр, угрожая захватом Смоленска, и русские армии начали поспешный отход. Удар русских был направлен в пустоту. Если бы русская армия наступала на Рудню и дальше, разбивая мелкие отряды, у них в тылу оказалась бы вся армия Наполеона.

14 (2 ст.ст) августа под Красным дивизия генерала Неверовского, которая состояла наполовину из новобранцев и 3-х казачьих полков, задержала наступление французов, что позволило русским войскам успеть занять оборону под Смоленском. В упорном Смоленском сражении 1812 16-18 (4-6 ст.ст.) августа русские войска мужественно сражались против превосходящих сил противника. За Смоленск сражалось до 25 тысяч русских солдат. Город горел, по улицам двигались повозки тысяч беженцев, покидавших город. В церквях третьи сутки подряд шла служба. Однако русские войска были вынуждены оставить город.

Мост расположен между сёлами Станище и Беломир. Внешний вид моста представлен на рисунке ниже.

Здесь 15 (27) августа 1812 года главные силы арьергарда русских войск под общим командованием атамана М. И. Платова в течение семи часов сдерживали натиск превосходящего по численности авангарда наполеоновской армии, не позволяя неприятелю перейти реку Осьму. Во время сражения русская пехота много раз ходила в штыки, а кавалерия – в атаку, пока не получила приказ оставить позиции. В результате упорного боя наши войска смогли планомерно отступить в сторону Вязьмы. Потери русской армии при Беломире составили убитыми около 150 человек, ранено было около двухсот человек, пропало без вести 145 русских воинов. К 3 ноября 1812 года французы прошли Царево-Займище и стояли в 30 верстах от города Вязьма на реке Осьма у Протасова моста. Наполеон - в Семлево, Вюртембергская дивизия - в Юренево, Ней - в Вязьме, вице-король - в Федоровском, Даву - не доходя Федоровского. В Семлево Наполеон сокращает свой обоз (пока сокращение не коснулось обозов с драгоценностями), речь идет о хозяйственных обозах.

В районе лесного массива Русятка, обойдя город с правой стороны и перейдя реку Вязьму, с 22 на 23 октября останавливались на ночлег казаки Платова. Через деревню Новые Дворы, находившуюся в 12 верстах (12,8 км) от Вязьмы ночью 22-23 октября проследовали разбитые французские части. Для их прикрытия на Смоленской дороге был оставлен корпус Нея. Деревня Новые Дворы в 1900 году входившая в Юреневскую волость Вяземского уезда, сейчас в Гредякинском сельском округе Поляновской межокружной сельской администрации Вяземского района. После поражения у Малоярославца наполеоновское командование вынуждено было повернуть свои войска на разоренную Смоленскую дорогу. С этого времени начинается энергичное преследование и уничтожение войск противника.

Перед казачьим корпусом Платова Кутузов поставил задачу действовать в направлении отступления главных сил противника и, опережая его, громить передовые неприятельские колонны. «Я надеюсь, — писал Кутузов Платову 19 октября, — что сей отступной марш неприятелю сделается вреден и что вы наиболее к сему содействовать можете». В ходе контрнаступления казачьи части, непосредственно преследовавшие противника и действовавшие на его фланги и тыл, нанесли ряд сокрушительных ударов по французским захватчикам. Казачьи полки разгромили у Колоцкого монастыря неприятельский арьергард. В этом бою казаки истребили более двух батальонов пехоты, отбили 20 орудий, большой обоз противника и захватили два знамени. Соединенные силы Платова и частей Милорадовича в бою у Федоровского, недалеко от Вязьмы, нанесли тяжелое поражение корпусу Даву. Вскоре французы были выбиты из Вязьмы. В этом бою противник потерял более 6 тысяч убитыми и 2,5 тысячи пленными. Казачьи полки разгромили корпус Е. Богарне, который пытался пройти к Витебску. Атакованный казаками на реке Вопь, недалеко от Духовщины, корпус понес огромные потери. Французы были охвачены паникой и потеряли 2 тысячи убитыми и много пленными, 87 орудий и почти весь обоз. В рапорте Кутузову Платов доносил: «В двоедневное поражение, то есть вчера и сегодня, неприятель потерял множество убитыми…в плен взято более 3000 человек, в том числе полковые начальники, штаб- и обер-офицеры». Продолжавшие преследования казачьи полки уничтожили еще несколько сотен французов и около тысячи взяли в плен. Корпус Е. Богарне практически перестал быть боеспособным. В рапорте Александру I Кутузов писал: «Казаки делают чудеса, бьют на артиллерию и пехотные колонны». Активное участие казачьи полки приняли в сражении у Красного и на реке Березине, где полностью была разгромлена армия Наполеона. На протяжении всего контрнаступления русской армии казачьи части все время были впереди и наносили мощные удары по отступающим наполеоновским войскам, уничтожая его живую силу и материальную часть. За время преследования французской армии от Малоярославца до Ковно казачьи полки корпуса М. И. Платова захватили более 50 тысяч человек. Героическая борьба русского народа с Наполеоном завершилась грандиозной победой.

Враг был разгромлен и вышвырнут с территории России. Армия ликовала, усталые донельзя, радовались победе и донцы, слушая приказ главнокомандующего. «Храбрые и победоносные войска! – говорилось в приказе Кутузова. – Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель отечества, Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля, необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед». Атаману Платову Михаил Илларионович направил специальное послание, в котором высоко оценил вклад донского казачества в разгром Великой армии Наполеона.

С особым удовольствием объявлял это письмо любимого полководца своим казакам атаман. В котором говорилось: «Почтение мое к Войску Донскому и благодарность к подвигам их в течение кампании 1812 года, которые были главнейшею причиною к истреблению неприятеля, лишенного вскорости кавалерии и артиллерийских лошадей, следовательно, и орудий, неусыпными трудами и храбростью Донского Войска; сия благодарность пребудет в сердце моем до тех пор, пока угодно будет Богу призвать меня к себе. Сие чувствование завещаю я и потомству моему…». В письме к Платову Кутузов писал: «Услуги, оказанные Вами Отечеству…не имеют примеров; Вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона». Дорогой ценой досталась донским казакам победа в этой войне. Из 50 тысяч казаков находившихся в армии, 15 тысяч было убито в боях с французами.

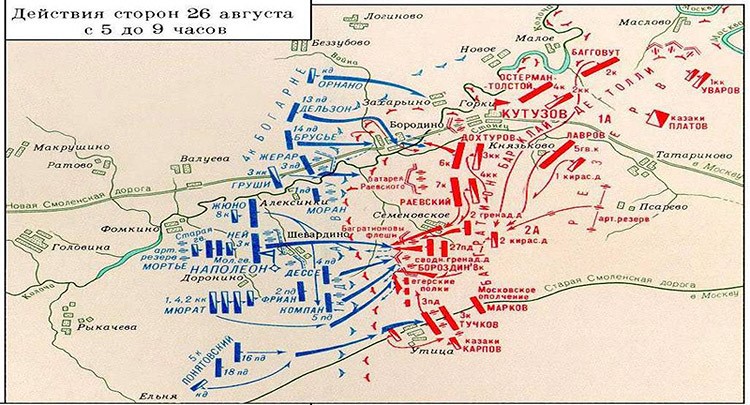

5 сентября (24) августа у Колоцкого монастыря казаки опрокинули три французских эскадрона, но и сами понесли невозвратимую потерю - был убит храбрый генерал-майор Краснов. До Отечественной войны генерал Краснов заступился за донцов, когда один из начальников оскорбительно отозвался о казаках. Краснова оклеветали перед Царём, и он принуждён был выйти в отставку. Но началась Отечественная война, и генералу нашлось дело. Генеральному сражению предшествовал бой 5 сентября (24) августа за Шевардинский редут, где русские войска под командованием генерала А. И. Горчакова (около 8 тыс. пехоты, 4 тыс. кавалерии и 36 орудий) в течение всего дня героически отражали атаки превосходящих сил противника (30 тыс. пехоты, 10 тыс. кавалерии и 186 орудий).

Шевардинский бой обеспечил русским войскам время для производства оборонительных работ на основных позициях: на Курганной высоте (т. н. батарея Раевского, 18 орудий) и у деревни Семёновское (т. н. Багратионовы флеши, 36 орудий). 6 сентября (25) августа обе стороны заканчивали подготовку к битве. Вдоль русских позиций прошел крестный ход с чудотворной иконой Смоленской Божией Матери, которая чудом была спасена из Смоленска.

Около 6 часов утра 7 сентября (26) августа сражение началось артиллерийской канонадой. Затем правый фланг русских у Бородино атаковал корпус принца Богарне, брата Наполеона. После полуторачасового боя русские егеря и солдаты Морского экипажа оставили Бородино и отошли на правый берег Колочи. Главные события развернулись у Семеновских флешей и Курганной батареи (батареи Раевского). Французская пехота и кавалерия, входившие в корпуса маршалов Даву, Нея и Мюрата, четырежды атаковали флеши. Польский корпус генерала Понятовского попытался окружить русский левый фланг, но корпус генерала Тучкова устоял. В бою погибли генералы братья Тучковы.

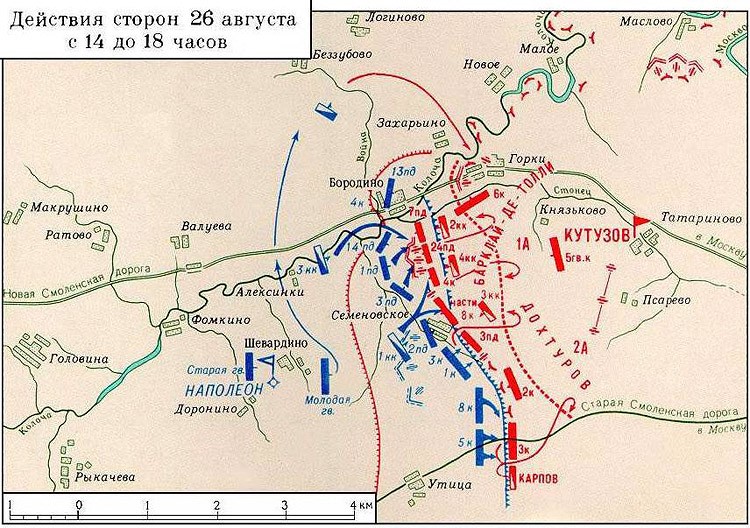

Расположение войск во время Бородинского сражения представлено на рисунках ниже.

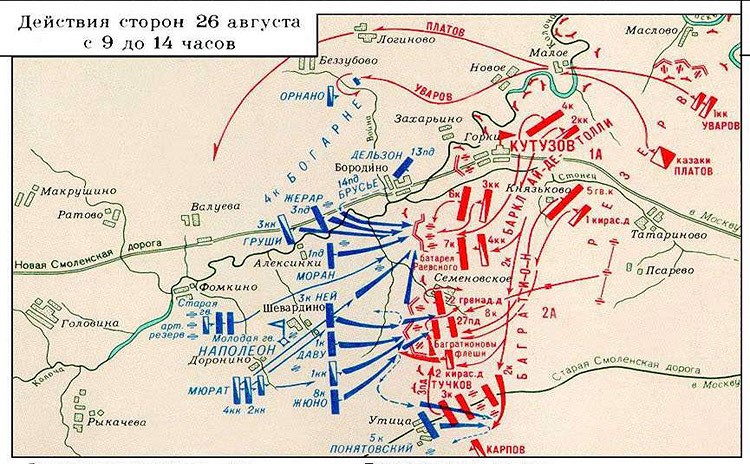

Атаки Курганной высоты (батарея Раевского) продолжались длительное время. С очень большими потерями войска Богарне захватили Курганную высоту. Русская армия была разделена надвое. Видя опасность окружения, русские пехотинцы во главе с генералами Ермоловым и Кутайсовым после ожесточенного штыкового боя отбили высоту. Около 12 часов дня началась восьмая атака на Семеновские флеши, в которую Наполеон бросил 45 тыс. человек при поддержке 400 орудий.

В разгар боя был тяжело ранен осколком гранаты генерал Багратион. Замешательство в рядах русских солдат позволило французам захватить флеши. Новый командующий войсками левого фланга Коновницын отвел остатки своих войск за Семеновский ручей и построил их для обороны. В это время Кутузов бросил в атаку в обход левого фланга французов конницу генерала Уварова и казаков атамана Платова. «Казаки, казаки!» - срывалось с языка обезумевших французов. Страх французов заставил считать, что казаки атакуют огромным числом и левый фланг в опасности. Манёвр Платова удался, это решило участь русской армии. Наполеон два часа потратил на ликвидацию угрозы, стянув на фланг 23 тыс. человек. За это время на помощь Коновницыну пришли войска генерала Дохтурова. Русские войска перегруппировались и подтянули резервы. Основные действия французов сосредоточились на батарее Раевского. В 14 часов дня войска Богарне возобновили атаку Курганной высоты (батареи Раевского). Французы понесли огромные потери, у русских погибли почти все солдаты 24-й пехотной дивизии, защищавшей Курганную высоту. Французам все же удалось захватить батарею, но прорвать русские позиции они не смогли.

К концу дня русские войска прочно удерживали позицию от деревни Горки до старой Смоленской дороги. От первоначальной позиции за день они отошли на 1-1,5 км. Артиллерийская дуэль продолжалась до самого вечера. С наступлением темноты Наполеон отвел свои войска на исходные позиции к р. Колоче.

В годы Великой Отечественной войны в боях на смоленской земле 1941-1945 гг. прославились советские кавалерийские части и соединения, в большинстве своём сформированные из представителей казачьих регионов страны.

Кавалерийские корпуса, сформированные преимущественно из казаков стали эффективным инструментом в руках советского командования. Они обладали большей подвижностью, были в меньшей степени зависимы от снабжения и, что особенно важно могли выполнять широкий спектр боевых задач автономно во вражеском тылу. Именно эти качества советской кавалерии были в полной мере продемонстрированы в ходе Ржевско-вяземской наступательной операции 1942 г. 8 января силами двух фронтов началось осуществление Ржевско-Вяземской наступательной операции (январь-апрель 1942 года).

Уже спустя несколько дней после начала операции советское командование принимает решение окружить гитлеровскую группировку, действовавшую на западном направлении. Для этой цели через бреши, образовавшиеся во вражеской обороне, и слабо защищенные противником участки фронта в тыл противника были введены подвижные и стрелковые части и соединения. В полосе наступления Калининского фронта 12 января 1942 года в прорыв, образованный 39-й армией, был введен 11-й кавалерийский корпус, который начал развивать наступление на юг с задачей выйти на шоссе Минск – Москва и перерезать его. Для выполнения этой задачи корпусу предстояло пройти по вражеским тылам 110 км. С юго-востока на Вязьму, прорвавшись через Варшавское шоссе, устремились части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта.

17 января 1942 года командование Западным фронтом отдало приказ командованию 33-й армии создать из подчиненных частей ударную группировку и нанести удар в брешь, образовавшуюся во вражеской обороне на стыке 43-й и 33-й армий, с последующим выходом к Вязьме и захватом ее. Перед войсками ставилась задача: овладеть опорным узлом вражеской обороны – городом Вязьмой и перерезать важнейшую коммуникацию группы армий «Центр» – шоссе Минск - Москва и железную дорогу и тем самым окружить группировку противника, действовавшую на западном направлении. Как видно, перед наступающими частями командование поставило грандиозную задачу, впрочем, таким же был и план общего зимнего наступления 1942 года на советско-германском фронте. Попытаемся определить, какими силами обладали войска, прорвавшиеся во вражеский тыл, и в задачу которым, в перспективе, ставилось окружение противника.

11-й кавалерийский корпус Калининского фронта, наступавший на Вязьму с севера, имел в своем составе 18-ю, 24-ю и 82-ю кавалерийские дивизии и 107-ю мотострелковую дивизию. К январю 1942 года в этой группировке состояло 5800 человек, 5000 коней, 2 гаубицы 122 мм, 47 орудий 37 мм и 45 мм, 35 минометов 82 мм и 120 мм, 27 противотанковых ружей и 7 танков КВ-2. 1-й гвардейский кавалерийский корпус имел в своем составе 5 кавалерийских дивизий, которые сумели прорваться через варшавское шоссе и развить наступление на Вязьму. Общая численность корпуса, отправившегося в рейд на Вязьму, составляла около 7 тыс. человек. В рейд командованием корпуса была взята только полковая артиллерия гвардейских дивизий (не в полном составе). Вся дивизионная артиллерия, дивизионные тылы, танковая бригада, зенитные артдивизионы, полк «РС» были оставлены ввиду того, что их транспортировка была затруднена в условиях снежной зимы. Танки отсутствовали. Несмотря на то, что выполнить в полном объеме поставленные задачи в ходе этой операции не удалось, были достигнуты серьезные успехи.

От противника была очищена значительная территория, где была восстановлена советская власть. На определенное время были перерезаны важнейшие транспортные коммуникации, питающие группу армий «Центр». Так, 28 января 1942 года части 11-го кав. корпуса с севера овладели д. Якушкино и перерезали важнейшую для обеспечения центральной немецкой группы войск магистраль – трассу Минск - Москва. К началу февраля корпус продвинулся вдоль магистрали на расстояние 12 км от Вязьмы. Наступавшие дивизии 33-й армии 26 января перерезали дорогу Гжатск-Юхнов. Выполняя приказы командования Западного фронта, три дивизии (113-я, 338-я и 160-я стрелковые) ускоренным маршем двигались по направлению к Вязьме. К концу января части ударной группировки вышли к Вязьме. 31 января 1942 года командующий армией отдал приказ на штурм города. К началу февраля к Вязьме вышли части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Самой крайней точкой продвижения кавалеристов генерала Белова к Вязьме стала деревня Пастиха в 6 км от города.

Как видим, советским частям, направленным в тыл вражеской группировки, удалось выполнить приказ по прорыву и рейду по вражеским тылам к Вязьме. Однако взять город и, тем более, окружить противника нашим малочисленным и слабо вооруженным частям было не под силу. Врагу удалось организовать сильную оборону, блокировать по отдельности прорвавшиеся советские части, и, нанеся удары под основания прорывов, восстановить линию фронта и окружить действующие под Вязьмой наши силы. В дальнейшем наши войска будут сражаться с врагом в полном окружении. В конце мая 1942 года противник приступил к осуществлению операции «Ганновер» с целью ликвидации партизанского края и уничтожения группировки генерал-лейтенанта Белова и партизан в районе между Дорогобужем и Ельней. По данным ЗШПД, гитлеровцы для проведения этой операции задействовали части 6-ти пехотных и 2-х танковых дивизий (это одна из самых крупных войсковых операций, проводимых регулярными частями противника в своем тылу в годы Великой Отечественной войны). Особенно жестокие бои развернулись на восточных рубежах удерживаемой войсками Белова обороны в районах пос. Всходы и ст. Желанья. Противник стремился расчленить группировку генерала Белова и уничтожить ее по частям. Чтобы избежать этого, кавалеристы и партизаны, оказывая упорное сопротивление, вынуждены были отступить. К 30 мая 1942 года противник вновь оккупировал Семлевский, Всходский и Знаменский районы. Основные силы Белова сконцентрировались и заняли круговую оборону на территории Дорогобужского, Глинковского, Ельнинского и Екимовичского районов. С каждым днем кольцо вокруг партизан и кавалеристов сужалось. Несмотря на отчаянное сопротивление, становилось ясным, что удержать эти районы не удастся. 4 июня 1942 года П.А. Белов запросил командование фронта о разрешении на выход для соединения с основными частями Красной Армии в районе г. Кирова.

Командование фронта, имея горький опыт затягивания принятия решения в такой сложной и стремительно менявшейся обстановке, уже на следующий день (5 июня) отдало приказ на вывод частей Белова в советский тыл. Маршрут вывода группировки Белова (около 17 тыс. человек) был проложен через лесной район, где действовали партизанские соединения. Партизаны Смоленщины получили приказ командования – прикрыть выход частей корпуса Белова. Партизаны выполнили приказ командования. До последней возможности партизаны удерживали Дорогобуж. В течение 10 дней 5-й Смоленский партизанский полк им. С. Лазо удерживал свои позиции, прикрывая отход кавалеристов, потеряв 700 бойцов. Кавалеристам и десантникам удалось прорваться через варшавское шоссе и выйти в расположение 3-й партизанской дивизии в полосе 10-й армии. Отдохнув и пополнив продовольствие и боезапасы, группа войск под командованием П.А. Белова прорвала линию фронта и соединилась с частями советской 10-й армии. Как 1-й гвардейский кавалерийский корпус Западного фронта, так и 11-й кавалерийский корпус Калининского фронта, действовавшие в первой половине 1942 г. мы с полной уверенностью можем считать казачьими частями.

В освобождении Смоленска и Рославля в сентябре 1943 г. кавалерия сыграла одну из решающих ролей. Именно благодаря подвижным кавалеристским корпусам наши наступающие войска получили возможность осуществлять глубокие прорывы и охваты противника. Особенно при освобождении Смоленска отличилась 32-я кавалерийская дивизия из состава 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, под командованием полковника Малюкова Г.Ф. 25 сентября 1943 г. Приказом Верховного Главнокомандующего 32-й кавалерийской дивизии было присвоено почетное наименование «Смоленская». Для нас имеет особое значение тот факт, что изначально дивизия была сформирована из казаков и до 1932 г. именовалась 1-й кавалерийской дивизии Червонного казачества.

Сегодня на территории Смоленской области действует 10 реестровых первичных казачьих общества Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» и два нереестровых казачьих общества:

- Вяземское хуторское казачье общество, реестровый номер: 868140001, дата внесения в ГРКО: 24.01.2014 г.,

- Гагаринское хуторское казачье общество, реестровый номер: 868150001, дата внесения в ГРКО: 27.04.2015 г.,

- Десногорское хуторское казачье общество «Хутор Десногорский», реестровый номер: 868150002, дата внесения в ГРКО: 08.06.2015 г.,

- Капыревщинское хуторское казачье общество «Платовский», реестровый номер: 868150003, дата внесения в ГРКО: 08.06.2015 г.,

- Рославльское хуторское казачье общество «Хутор Рославльский», реестровый номер: 868150004, дата внесения в ГРКО: 17.06.2015 г.,

- Гагаринское хуторское казачье общество «Хутор Гжатский», реестровый номер: 868170001, дата внесения в ГРКО: 03.03.2017 г.,

- Университетское хуторское казачье общество, реестровый номер: 868170002, дата внесения в ГРКО: 26.12.2017 г.,

- Богдановское хуторское казачье общество, реестровый номер: 868200001, дата внесения в ГРКО: 23.01.2020 г.,

- Смоленское хуторское казачье общество «Хутор Рай», реестровый номер: 6715010008, дата внесения в ГРКО: 17.05.2023,

- Смоленское городское казачье общество реестровый номер: 668220002, дата внесения в ГРКО: 05.05.2022,

- Богородицкое хуторское казачье общество «Смоленский казачий отряд «Пластун»,

- Сафоновское хуторское казачье общество.

Распоряжением Администрации Смоленской области от 21.07.2009 N 821-р/адм был утверждён первый состав Координационного совета по делам казачества при Администрации Смоленской области. В рамках его работы обсуждается деятельность казаков Смоленского отдельского казачьего общества и взаимодействующих с ним организаций.

При каждом казачьем обществе, входящем в Смоленское отделькое казачье общество, действуют кадетские казачьи классы и группы, с которыми представители казачьих войсковых структур проводят постоянную работу по следующим направлениям:

- духовно-нравственное направление включает мероприятия, направленные на взаимодействие с Русской Православной Церковью, проведение совместных мероприятий, посещение храмов, церковных служб,

- физкультурно-прикладное направление включает мероприятия по организации участия казаков и кадетов казачьих классов, групп в спортивных соревнованиях по рубке шашкой, играх «Казарла», ГТО, «Казачий сполох» и других,

- гражданско-патриотическое направление включает мероприятия, направленные на содействие и помощь участникам специальной военной операции, участие в поисковой деятельности, Вахтах памяти, уборке воинских захоронений, тематических мероприятиях, посвящённых Дню победы, освобождению Смоленщины и города Вязьма от немецко-фашистских захватчиков, участие студентов СКИПТБ, кадетов в Диктанте победы, в казачьем диктанте и т.д.

- историко-военное направление объединяет множество мероприятий в числе которых: подготовка проектов студентами СКИПТБ и кадетами по истории Смоленщины, истории казачества, истории России, проведение и участие в тематических конференциях, конкурсах.

30 августа 2019 года в г. Ярцево Смоленской области состоялось торжественное открытие Ярцевского культурного казачьего центра имени атамана М. И. Платова. Наличие центра позволит активизировать военно-патриотическую работу и духовно-нравственное воспитание молодёжи, обеспечит взаимодействие казачества с подрастающим поколением и различным общественными организациями, знакомить с казачьими традициями и широкие слои населения. В центре открыт туристско-спортивный клуб, а также клуб по профилактике различных зависимостей в молодёжной среде, поскольку эта проблема сегодня крайне актуальна. Воспитанники Ярцевского культурного казачьего центра имени атамана М.И. Платова смогут осваивать традиционные народные ремесла, знакомиться с историей, краеведением. Уже оформлена музейная экспозиция о казачестве, которая непрерывно развивается. Ведётся образовательная деятельность по различным формам дополнительного профессионального образования.